谷口悟朗 インタビュー

『ONE PIECE』は98年イベント上映のアニメ「倒せ!海賊ギャンザック」以来となります。今回「監督に」というオファーを受けた時どんなお気持ちでしたか?

正直言いますと「また(オファー)来ちゃったよ」というか(笑)過去にも2度オファーをいただきましたが、その時はどちらも諸事情でなくなっていたんですよね。なので、さすがにもう『ONE PIECE』でお声がけいただくことはないと思っていたら来てしまった(笑)3回目が来たからには何か狙いがあるんだろうと思って、東映アニメーションの清水愼治プロデューサーとお話をしてみたら、「谷口が監督した『ONE PIECE』映画を観たいんだ」とおっしゃっていただき、尾田さんのOKも出たという事なので、これはもうやるしかないと引き受けました。

清水さんには「ぜひ過去にない超大ヒット作品に!」と大きなプレッシャーもいただきました(笑)過去の劇場版もしっかりヒットをおさめている中で、それを凌ぐものとなると、正直自分がその期待にどこまで応えられるのか不安はありました。『ONE PIECE』は連載が長いので、読者やファンの中ではすでに存在が“日常”になってしまっていて、“非日常”の映画館に足を運ばせること自体がものすごくハードルが高い。「超大ヒット」を達成するためには何か強烈な手を打たなくてはいけないと考えました。

具体的にどんなことを目指し、実行されたのでしょうか?

真っ先に言ったのは「人事権がほしい」ということ。スタッフを部分的に入れ替えてもいいか、という談判をしました。『ONE PIECE』は毎週放送のTVアニメ制作もありますので、並行して映画制作に取り掛かるのはスタッフに大きな負担となります。そこで、映画専任スタッフのチーム作りを行いました。美術監督、撮影監督、色彩設計、編集などは外部の方に依頼をして、今まで見てきた『ONE PIECE』とは異なる新しい映像づくりを目指しました。

まずは画作りから変えていこうということだったわけですね。私たちスタッフも劇場で完成作品を見て、「いつもの『ONE PIECE』」との違いをすごく感じました。

その感想はけっこう複雑ですね(笑)私の中では「明るく楽しい、プリキュアみたいな『ONE PIECE』ができたぞ!」みたいな気持ちでもいたので、一瞬「あれ、俺やらかしたか?」みたいにも思いましたね(笑)

いや、もちろんちゃんと『ONE PIECE』の範疇に入っている上で(笑)でも、ざっくり言えば、谷口さんは明確に「リアリティ路線」をとったのだと思いました。

それはあります。例えば、冒頭大量の海賊船がエレジアに向かうシーン。一度上がってきたカットは、今までのTVアニメのように漫画チックな海賊船がワ―っと進んでいくようなものだったのですが、ここは作品世界への入り口でもあり、可能な限り写実に振っていきたいと思い、修正をお願いしました。パースのアタリをCGで出してもらったり、波の動きもリアルを心がけました。そうすることで、「今回は映画っぽいぞ」「いつものTVシリーズとは違う感じだぞ」というのをお客さんの頭の中に植え付けておきたかったというのはあります。

他にもスタッフから提出されたものは、パースをあえてきつめにつけてアニメとして見栄えがするようなものや、原作のテンションやコマの雰囲気に合わせたものが多かったんですが、いくつかは修正してもらいました。映画の大スクリーンで1本通して見た時にすべてがそのように描かれていると、観ていて疲れてしまうんですよね。どこが大事かもわかりにくくなる。ですから、できるだけ望遠レンズでパースをあえて潰したり、標準レンズで描いたりという指示をしていました。結局、ライブシーンでは光や音でどうしても刺激が強い画になってしまうわけで、そうでないところはお客さんが疲れてしまわないようにバランスを取ろうと心がけました。そうしたレンズの使い分けも含めた表現などが「今までと違う」と感じられる部分だったのかもしれませんね。

海軍の登場シーンなどもかなりリアルな描写にこだわったと見えましたが、どのように作っていったんですか?

いつも私がリサーチや設定・軍事考証などをお願いしている白土晴一さんという方がいるんですが、その方に海軍の通信のセリフなどは考えていただきました。

今作では、海賊と海軍を明確に分けて描きたいという考えがあり、こうしたオフのやりとりにリアリティをもたせることで海軍がひとつの組織であることを強調したつもりです。

特に(ウタワールドではない)現実世界の方では可能な限りリアルな表現を目指し、その分ウタワールドはファンタジーに。その差をはっきり出すことを意識していました。

船という観点で言えば、スタジオに帆船の資料を持ち込んだりもしました。原作でも帆船は実際にある装飾や機能が理由をもって描きこまれています。原作に忠実に、ということはなぞることではなく、その表現の根底にあるものをすくいあげるという事だと思っています。そうした姿勢をスタッフに共有していきました。

『ONE PIECE』のバトルは描いてみていかがでしたか?

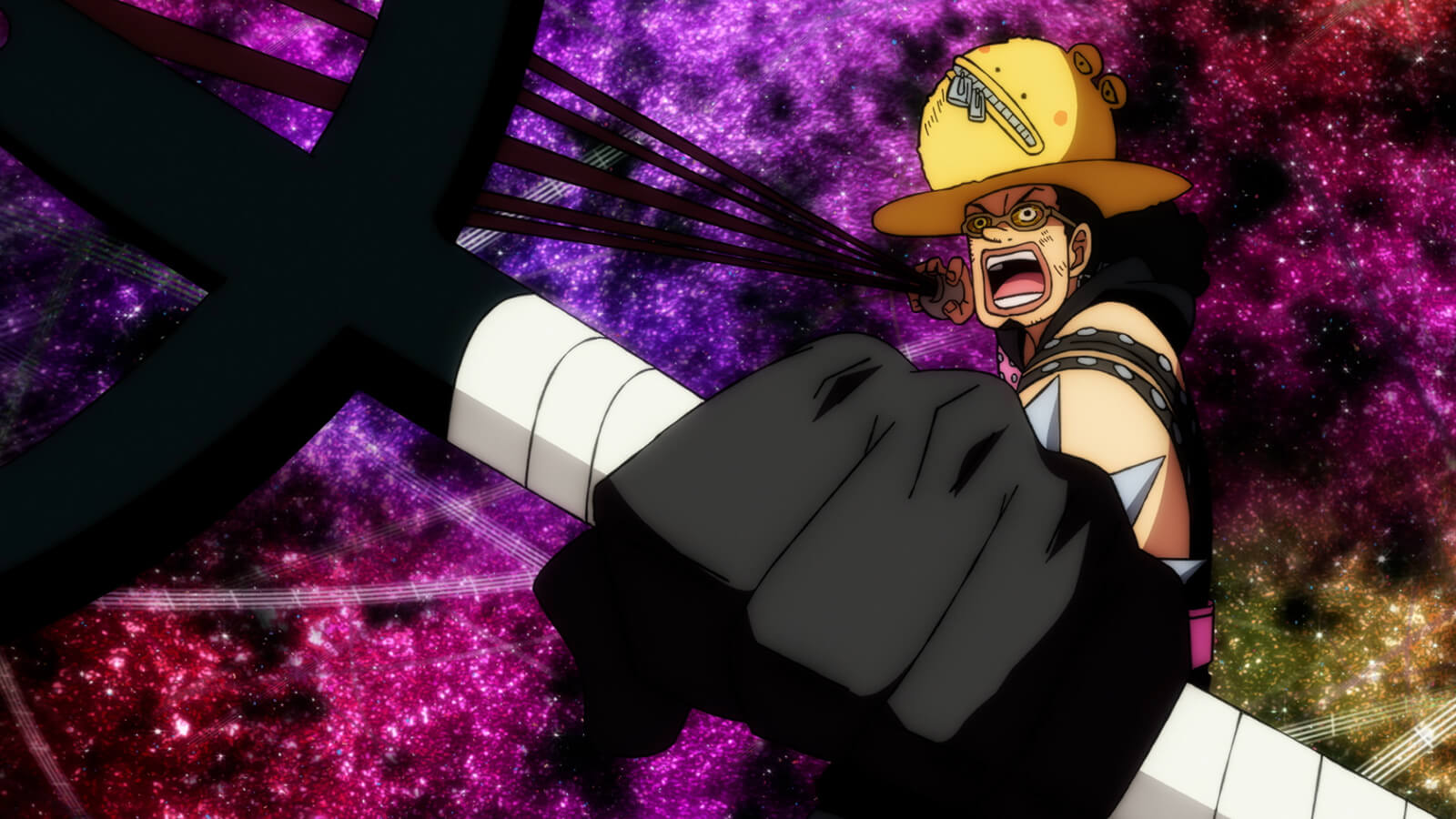

これはですね…正直、『ONE PIECE』のバトルシーンはすっごく難しいです、本当に。24年前もゾロの殺陣の扱いに悩んだのを思い出しました。あの状態からどうやって刀を抜くのかとか、あんまり真面目に殺陣を考えると身動きできなくなってしまうし、省略しすぎると何をやってるかわからなくなってしまう。漫画だとコマの間でテンポを詰めてしまえるところをどうやってアニメで描くか、そうした時にアクションアニメーターさんの力が頼りになってきます。「こういう絵がほしい」という私のオーダーに対して、「こういう見せ方はどう?」「ここはエフェクトで省略してみては?」と色々提案してくださいました。作画監督の佐藤さんやエフェクト作監の橋本さんをはじめとするアニメーターの皆さんの努力でバトルシーンが出来上がったと思います。

演出としてこだわった点のひとつとしては、「流背(流PAN)」(漫画でいう集中線のようなもの)という効果をほとんど使わなかったことです。空間の中でアクションを組み立てていくことを大切にしたので演出さんたちも大変だったと思いますが、よく応えてくれたなと思います。

前作『STAMPEDE』がバトルムービーだった印象もある中で、今作はお話やウタの感情をしっかり見せるようなドラマ方向に重きを置いた作品だと思いましたが、話づくりの面ではどういった進め方をしていきましたか?

『STAMPEDE』はアクションと出来事を中心に描いた構成とオールスター攻勢で、たくさんのファンの皆さんが楽しまれていたと思います。ですが、超大ヒットを目指すには今までを踏襲したやり方だけではいけないと腹をくくる必要があります。『ONE PIECE』を昔読んでいたことのある方とか、タイトルを聞いたことがある程度の新規の方にも楽しんでいただける映画をつくらないといけないと思い、違う方向性を模索した、その結果だと思います。

24年越しにルフィというキャラクターを動かしてみて、いかがでしたか?

今回、ルフィの扱いは非常に難しかったです。セリフを発して「今こういう気持ちです」ということを言っていければ楽なのですが、昔と違って成長したルフィはそういうことをあまり口にしません。それが、初めて観たお客さんからすると「このルフィって主人公は何を考えているんだ?」となってしまう危険性もあった。ですから最低限、ルフィの気持ちが今どの方向を向いているのかを提示するように描いていく必要がありました。

『ONE PIECE』の原作第一話を読んだ当時、「主人公がどうしてこういう人間になったのか」と生い立ちを根っこから見せるような描き方に驚いたことを覚えています。この描き方が私は大好きでして、キャラクターの大元が理解できているからこそ、ルフィが能天気でいたとしても彼が何を背負っているかが分かっているから許せる。ですから、企画段階でこの原作第一話を映画内で描き直す、というプランも提案したほどです。

劇中でもロジャーの処刑やルフィのナイフなど、原作初期を想起させるオマージュシーンがいくつかありましたが、初期を思い起こさせるような意図だったわけですね。

そうですね。『ONE PIECE』の初心に帰るポイントは意図的に取り入れていました。今回の映画がきっかけで原作コミックスを読み始めた人にとっても、「映画で観たあのシーンは、ここにつながっていたのか!」とか「だから、ここはこのキャラだったのか」と発見を楽しんでいただきたい、とも思っていました。

「発見」という意味では、観客は今回色んな発見をSNSなどで報告してくれていますが、監督として「他にもこんなことがあるよ」というポイントはありますか?

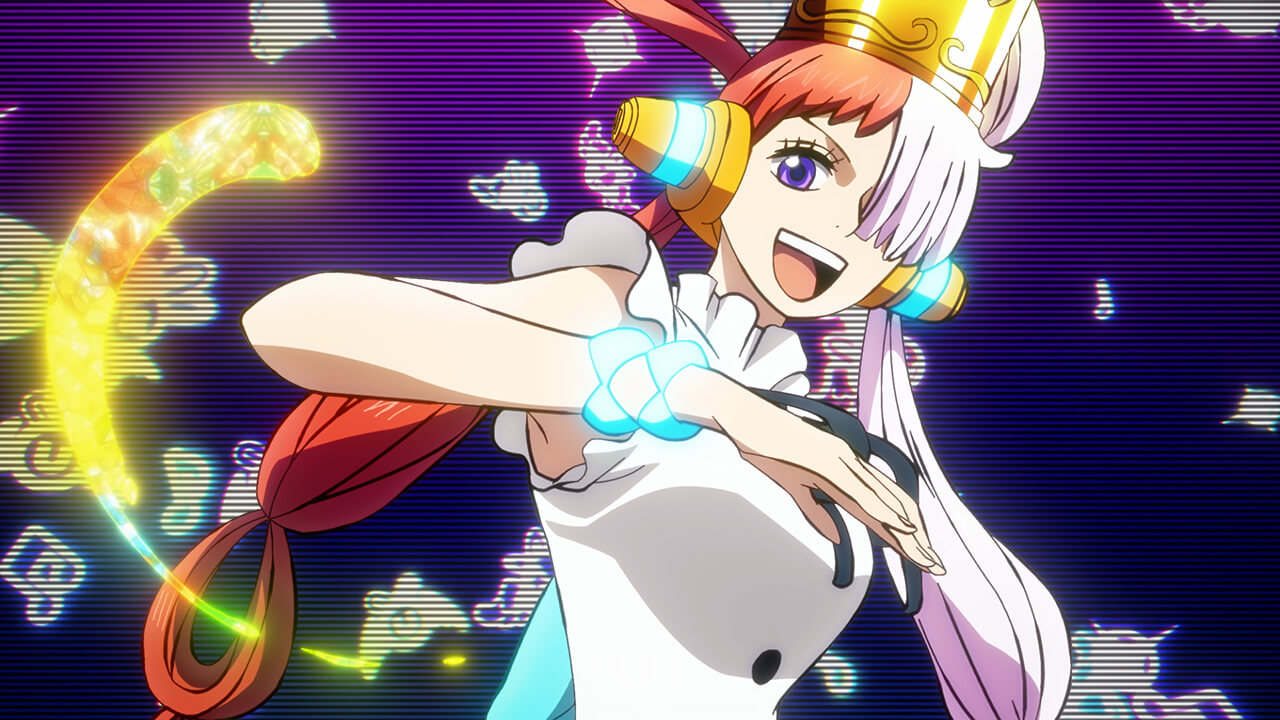

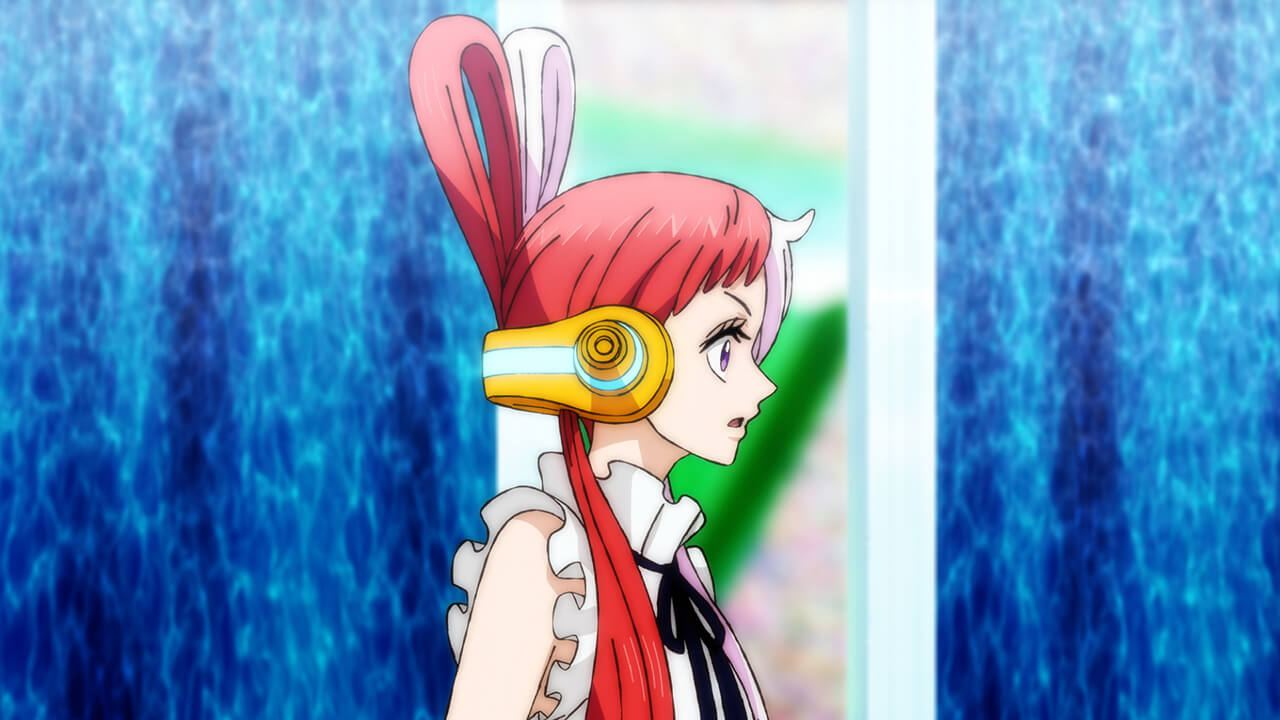

あまり言うと野暮になるので少しだけ。例えばルフィがウタに最初に放った足技は「ゴムゴムの火山」です。めったに使わない技なのと、下に見られたものからの反撃としては合っているかな、と思ったので。あと、ウタのヘッドセットや腕の飾りが光るのは「ウタウタの世界」のみで、現実世界では光らないみたいな設定もいれていますね。あの光は彼女の理想が具現化している世界だからこそ実現しているものの一つです。映画を観ているお客さんが現実世界と「ウタウタの世界」の切り替えをなんとなく感じられるような、ちょっとした仕掛けです。ウタの設定だけではなくて、いろいろと仕掛けはしているので探してみてほしいです。バルトロメオのバリアが破れるのも、ウタワールドだったから、とかもですね。

仕込んだという意味では、個人的に大きいのはエンディング前のシーンですかね。ラストシーンは絶対に夜明けにしたかった、つまり「ここは絶対、なにがあっても”ロマンスドーン”でしょ!」というのは考えていました。

あとは、回想でウタがいなくなったことを少年ルフィがシャンクス達に問いただすシーンがありましたが、あのシーンではシャンクス達をほぼ黒いシルエットで描いています。それはルフィの記憶の限界を表現していて、ルフィは当時、シャンクス達がどんな顔をしていたのか覚えていないんです。楽しい記憶じゃないから。

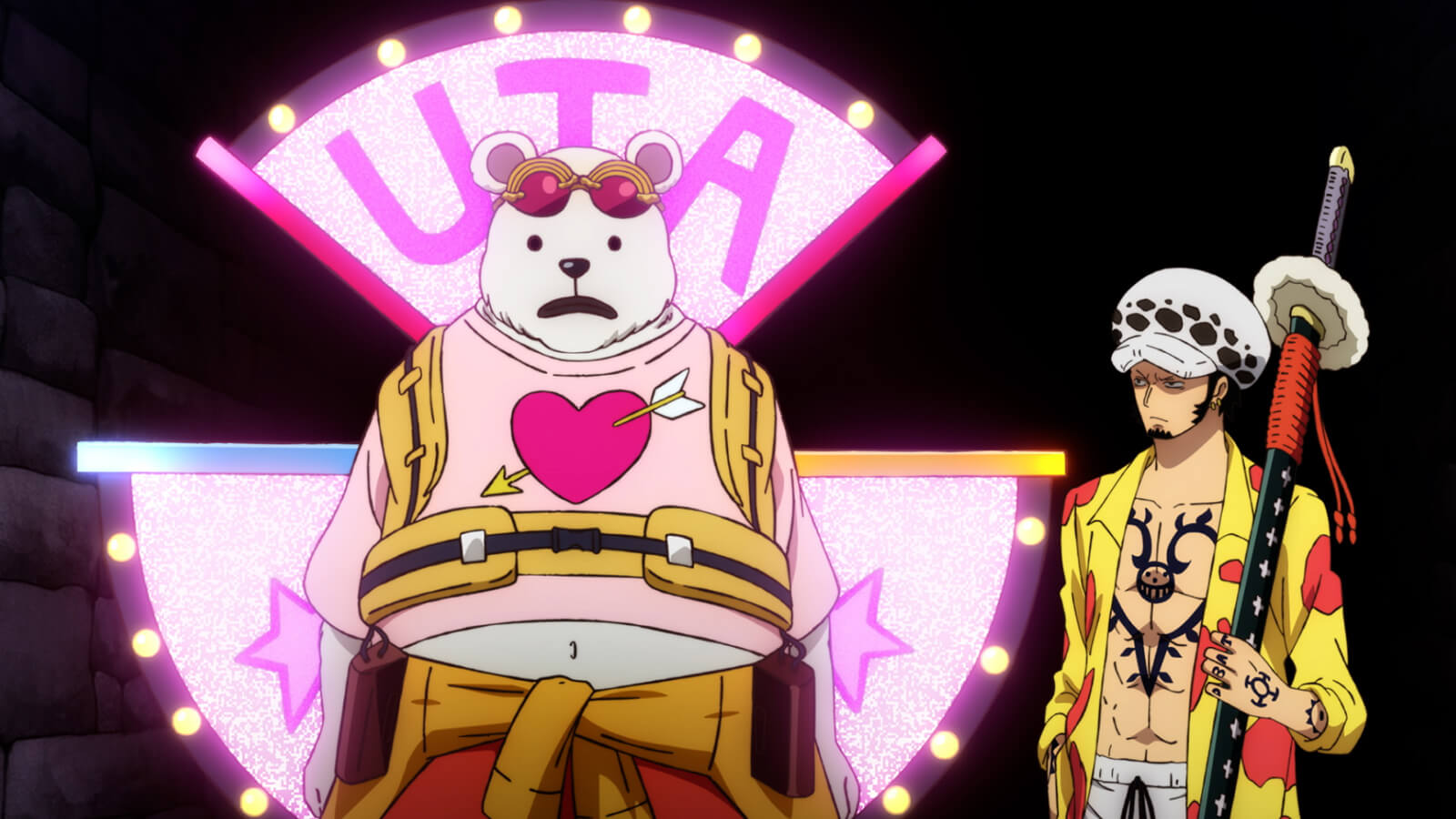

なるほど、心象まで画面に落とし込んでいたんですね。仕込みという意味では、今回サニーくんは監督のアイディアだったと思います。どんな効果を期待してつくったのでしょう?

もちろん、設定説明やシリアスなシーンで飽きてしまわないような、サニーくんを目で追っているだけで画面にひきつけられる、といった演出効果は見込んでいました。

また、ウタの能力で生まれて「ウタウタの世界」から離れるとともに消えていく存在をルフィのそばに置いておきたかったというのもあります。サニーくんが消えてしまうことで、ルフィが今回の出来事を自分事として抱えることができる、そんな役割を負わせました。劇中では詳しく描いていませんが、エレジアの港にはたくさんの客船が停泊していて、ウタウタの世界に飲み込まれた時に別のものに変えられ海底に沈められてしまっているんです。けれどサニー号が沈まずにサニーくんに変化して生きて動いている。きっとメリー号のときのクラバウターマンのようなものが作用した結果なんじゃないかなと、という解釈の余地も設定していました。あくまで解釈として、ですが。

感覚的にとても意味のあるキャラクターだったわけですね。一方で、「ウタ」というキャラクターが生まれたことが、今作の大きな僥倖だったと思います。このキャラクターに対する反響はどうご覧になっていますか?

正直言って驚いています。もちろんお客さんに愛されて人気が出てほしいという思いで描いていますが、ウタがどう受け入れられるかは映画が公開してみなさんの反応を見るまで本当に分からなくて、ドキドキしていました。ウタを受け入れてくれるのは10~20代の女性が中心になってくるかなと予想してたものの、意外とお子さんから年配の方と幅広い年代の方々にウタが受け入れられていたので、良い意味での計算ミスでした。

ウタがここまで人気になったのは、キャラクターの内面はもちろん、音楽、ビジュアルと様々な要因があると思います。設定はどのように作り上げていきましたか?

ウタの設定については、かなり尾田さんとも話あった覚えがありますね。最初はギターを背負った女の子の設定や、もっとクラシックのようなイメージの時もありましたが、今のようなポップな設定になりました。細かい部分も何度もやり取りはしましたが、ビジュアル面の部分で言うと、左目が前髪で隠れているデザインは意図的に入れ込んでもらいました。アクションなどで前髪がふわっと上がって露出する時以外に、片目がちらっと見える場面があります。それはウタの本心が見えたり、心の機微に触れた時を表現しています。振り返れば、尾田さんともっともキャッチボールしたのは、ウタをつくる作業においてだったかもしれません。むろん、名塚さんやAdoさん、歌を作っていただいた多くのアーティストの皆さんの力が大きかったことは言うまでもありません。

なるほど。ウタの左目が見えるシーン、あらためて確認したくなります! 谷口監督が手がけた他作品も踏まえると、「目(を隠す)」を共通のポイントにしていたり?(笑)

そういうわけでもないです(笑)。ただ、キャラクターデザインにおいては、何か隠したいことがある人間ほど、おでこから目にかけて髪の毛やマスクなどで隠れていることが多いかもしれませんね。後ろ暗いことがないキャラクターはしっかり両目が見えているし「隠すことはない!」と立ち向かえる強さを表現しやすい。お客さんが画面を見た時にキャラクターの目の印象はどうしても強くなりますから、記憶には残りやすいのかもしれません。

この作品を今の時代に作る意味

今作では「大海賊時代」に対し共感ができない一般市民の声と、それの代弁者ウタを描いたというのが、新しい要素だったと思います。

そうですね。一見すると原作の否定にもなりかねないテーマだとは思いつつ、原作者が参加しているからこそできたことかもしれませんね。『ONE PIECE』の世界でメインにはなりづらい【海賊に虐げられている人々の存在】を、印象的に描くことで新しい何かが生まれることを意識していました。あと、海外のことも考えざるを得なかった。日本では、どうしても海賊って悪のイメージになりきらないと思うんです。他作品ででもダークヒーローのような描かれ方だったり、どこか許せてしまうような存在なんです。けど、海外では全く違っていて欧米、ヨーロッパにおいては、海賊は荒くれもので、法の外の存在で、明確に悪なんです。原作を読んでくれれば『ONE PIECE』でも悪として描かれている、とわかるんですが、そのために原作を読んでから映画館に来てくださいとはいえない。なら、スタッフは海賊をどうとらえているのか、という部分をきちんと観客に提示する必要がある。それもできるだけ早く。虐げられている人々も、記号的にひとくくりにはせずにいろんな設定を裏ではしています。例えば、森の中に何人か女性たちが並んでいますが、あれはなかば宗教化しているグループとして描いています。いわゆるウタの信者ですね。

ウタが築こうとしていた「みんなが平和で幸せになれる世界」、彼女の理想について監督自身はどう思われますか?

ウタの選択というのは、やはり“人生の経験値”がポイントになっていると思います。友達とのリアルなふれあいや交流をせずにいたら、私もウタのように考える可能性もあったかもしれない。彼女には経験値ふくめ足りない部分がありましたが、その未熟さを悪だと一概には責められないと私は思います。ウタにとっても、もしかしたら最後まで明確に「絶対これでいいんだ!」という答えや自信はなかったのかもしれない。でも、多くの人達からの支持を受けてしまった、というのが彼女の行動の大きな要因になっていると思います。これはね、とても怖いことなんですよ。

ウタワールドの存在が明らかになったとき、彼女を支持していたファンの中で、肯定する声と否定する声の両方が出ていく。みんなのためを思って行動していたウタの想いが崩れていくあのシーンはリアルでしたし、グッと引き付けられました。

賛否両論あるものだと思っていましたし、ウタが今まで自分に届いていた声とは違う声が聞こえてくるという場面は描きたかったんです。今回尾田さんが制作に携わってくださっているからこそ実現しましたが、本当は『ONE PIECE』としては扱うことが難しいシーンだったと思います。

私の過去作品だと社会的弱者のために声をあげる手段としてテロや革命を選んだものもあります。「社会的弱者をどう捉えるのか」というのは私が監督になってからずっと抱えているテーマの一つでもありますが、正直今回はその点をそこまで重視していたわけでもありません。それよりも少年漫画のつくりとして正しいかどうか確認することのほうが大事でしたね。

意外です!谷口監督は世相を斬ってゆくような、テーマ性を重視するタイプかと思っていました(笑)

それは結果として、ですよ。私、本当は子供向けだったりファミリーもののアニメの監督をやっていたかったんですよ(笑)でも世の中とか業界的な要請なのか、全く別のところに流れ着いてしまった(笑)だからね、初志貫徹して成功した尾田栄一郎という存在に対しては複雑なものがあるわけです。

今回、その尾田さんから「今の時代につくる意味がほしい」と言われたので脚本の黒岩さんともども意識はしました。最初に浮かんだのは「世代間の断層」みたいなものだったんですが、それは『ONE PIECE』には向いていないなと。ならば、年齢の分断ではなく、身分による分断に着目して考えました。現代日本でも、上級国民という言葉が生まれたり、這い上がりたいのに這い上がれないような環境があったりとか、そうした考え方を膨らませていった部分もありました。

分断を縫い合わせる救世主としてのウタ、その結末について、谷口監督の思いをお聞かせください。

じゃあウタはどうすればよかったのか、に関してはあえて作品内では描いていないです。より良い政治方法を提示する作品ではないからです。彼女の歌が残った、ということは、彼女のメッセージが残ったわけで。もしかしたらエンディングに出てきた世界の人々が、ウタの行動の顛末から何かを受け取るのかもしれない。けど私の中では、ウタの考え方に対して答えを出していくのは、やはりルフィだろうと。そうであってほしいと。そういう思いでああいったエンディングになったと思います。

もう一度尾田栄一郎と

仕事をしてみて、

変わらないところが見られた

あらためて、「超大ヒット」と言っていい興行が続いていますが、振り返っていかがですか?

正直言うと、Adoさんの歌唱音源が上がって来るまでは不安な部分もあったのですが、その音源を聴いたときにようやく「いける!」という確信が得られました。

映画館でお客さんの反応で嬉しかったのは、子供たちが笑ってほしい場面で笑ってくれていたことです。「感動」が前面にですぎると重苦しくなってしまうなか、息がフッと抜けるようなシーンをつくることを大切にしているので、そうした反応は嬉しかったですね。

中田ヤスタカさんの劇伴には非常に感謝しています。「中田ヤスタカ」という作風とは異なることをお願いした部分もあったと思うのですが、『FILM RED』というひとつの作品をつくるのである、というところで素晴らしい答えを出して頂けたと思っています。特に、シャンクスの登場曲が肝だったので、本当にかっこよく仕上げていただけたなと思っています。分かりやすいあっけらかんとヒーロー然としたものではなく、少し陰がありつつもヒーローであることを表現できたと思います。『ONE PIECE』に対するひとつの答えというか。任侠ものに通じるような雰囲気が出せたなとも思っています。

もしも谷口監督が次に『ONE PIECE』映画を撮らないかと言われたら、どんな映画にしたいですか?

どんなヒットを期待されるかによりますね(笑)関わりたい気持ちもあるし、他の人が料理したものを見ていたいという気持ちも、どっちも本音ですね。でも、もしも連載終了後に尾田さんが監督をやりたいとおっしゃったら、ぜひ尾田さんと制作現場の間に立つ通訳、クリエイティブプロデューサーとして参加したいですね! まぁ本人がやりたがるかどうかはわかりませんし、そもそも連載がいつ終わるのかもわかりませんが。

こうやって24年経ってからもう一度、尾田栄一郎という作家と仕事をしてみて、いい意味で変わらないところが見られた。作品に対する執着や、自分の人生のなかでも優先順位の付け方などと向き合えたことは本当に良かったことだと思っています。

黒岩 勉 インタビュー

黒岩さんが脚本を書き終え、手を離れてから期間があいてご覧になったと思います。改めて完成した映画を劇場で観た率直な感想をお願いします。

面白かったです!脚本ですでにストーリーが決まっており、そこからの味付けはアニメチームの領分ではありますが、谷口監督はストーリーをとても大切にしてくれつつ、自分の想像をはるかに越えた画をふんだんに描いてくれていて脚本家としては嬉しい限りでした。楽曲については脚本家の手出しできるところではないので、「すげえな」の一言というか、悔しくなってしまうほど「音楽の力」の凄さをまざまざと見せつけられてしまいました。

印象に残っているシーン、特に脚本家として「こうなってきてくれたか!」みたいなシーンはありましたか?

谷口監督はキャラクターの表情をつくるのがとても上手な方で、今回の映画では特にウタの表情に目を奪われました。一言一言のセリフに対して表情がちゃんとお芝居をしているのを感じました。最初は気づかなくとも、あらためてウタの思惑を知るとそれぞれの表情の意味が見えてきます。2回3回とリピートして観ていただけているのはそういった深みがあるからではないでしょうか。

他にも良いシーンはたくさんありました。例えばウソップとヤソップのシーン。書いた手前ではありますが「どういう芝居になるのかな」という単純な興味をもって拝見しました。劇中では対面も会話もしていないけれど、久々に“通じ合った”2人がどういう言い方であのセリフを言うのかなと。観てみると、実はそこに「久々の再会」みたいな感傷の気持ちはまったくなくて、お互いに海賊王を狙う船長のために尽くすクルーとして「対等な海賊」という立ち位置でセリフを発している二人を観て、「いいなあ」と思いました。脚本を書いているときは、対等な演技になることも想定していましたし、ヤソップがすこし優しい顔をするかもしれないなとも考えていましたが、実際に観て、「ああ、対等が正解だったんだな」と納得しましたね。『ONE PIECE』が始まった頃は、僕も若かったので、完全にウソップ目線で読んでいたんですが、25年経ってみると自分の目線がヤソップになってることに気づいて、その対等さがいいなあと思えたのかもしれませんね(笑)

公開直後から、ファンの間でウソップとヤソップのシーンは話題になっていました。この二人の会話を描いたのは、現状おそらく黒岩さんだけなんじゃないですかね?(笑)尾田さんもまだしっかり描いていないわけですし。

尾田さんにダメって言われると思ったんですけど、しれっと脚本を提出したら何の朱字も入らず返ってきたので、「やった、このやりとり見れるんだ!」と嬉しくなりましたね(笑)

ほかにも黒岩さんにとっての「嬉しい計算外」はありましたか?

『ONE PIECE』は海賊や海軍のような人たちのお話ではありますが、今回は脚本を書く段階から監督と「市井の人々の感情が乗っかってくると面白いよね」という話はしていました。劇場で観たとき、谷口監督がその部分により色濃くフォーカスしているなと感じました。冒頭、市井の人たちの叫びがあってウタがそれを背負ってステージへ向かうわけですが、その部分でぐっと引き込まれましたよね。エンディングでも、脚本時からウタの歌が世界に残り、人々の生活の中で生き続けているという描写を重ねようとしていましたが、冒頭の人々の声があるからこそウタによって救われたという印象が際立って構成が巧いなと感じましたね。

海賊世界に暮らす市井の人々の感情をどのように想像してつくっていったのでしょう?

海賊がいたら、虐げられている人や迷惑に思っている人は絶対いるはずだ、というところが出発点になっています。そこから「『ONE PIECE』の世界ってそもそもどういう職業があるんだろう?」ということを考えました。牛飼いだったり、漁師とか、服を作ったりとか、そういう生活をしている人たちのことを考えて、生っぽいセリフに近づけていったと記憶しています。

また、ウタワールドのことがコビーによって観衆の知るところとなったシーンで、「帰りたい!」と反応する人達をまず描きましたが、脚本打ち合わせのなかで「いや、このままでいいんじゃない?」と言う人もいるだろう、ひとつにはならないよね、という話し合いもあって、様々な声を採り入れました。谷口監督は裏設定としてモブの一人ひとりのセリフや立ち位置を考えていました。記号としての群衆におさめず、一人の人間として考えられているからこそ、物語に深みが生まれているのだと思います。

脚本から足された部分で言えば、劇中での海軍のリアルなやりとりも、谷口監督のこだわりを感じましたよね。

海軍の無線の感じなどはまさに谷口監督カラーが強く出ていて個人的には大好きです。オフコメやノイズこそ映画の醍醐味ですから。細部までこだわられていると思いましたし、そういうプラス要素を許容できる原作の懐の深さも感じました。

ウタという新キャラクター、

そしてシャンクスに賭けたい

黒岩さんが今作に参加された頃、構想段階の時点では、この映画は全く別のモチーフのお話だったと記憶しています。

最初の頃は、「ルフィの前のゴムゴムの実の能力者は誰か?」という着想から能力者学校を舞台にした物語のアイデアがありました。いろんな能力の掛け合わせによって時空が歪んで過去に飛んでしまい、ルフィの前の「ゴムゴムの実」の能力者の少年とルフィが出会う、という話でしたよね、いまとぜんぜん違うな(笑)。

モチーフこそ変わりましたが、根本的なお話の筋は一緒だったと思います。「時空を超えて両側から殴る」みたいなアイデアは当時黒岩さんがだしたものだと記憶しています。

あ〜…(笑)そうですね、あのときは、過去と現在の壁を挟んでルフィとシャンクスが共闘するということでそのアイデアが出てきましたね。いろいろあってそのプロットはナシになったわけですが、その次は「空に浮かぶニューインペルダウン」を舞台に、ボンクレーを助けに行くという内容でした。そのお話は全然ダメでしたね(笑)。でも、その頃に「ヒロインを出してはどうか?」というアイデアが出てきたと思います。

ヒロインを軸にしたストーリーを展開していこうと。

「ニューインペルダウン」の案として、歌姫ウタが慰問に訪れ、囚人達をウタウタの力で解放して世界を獲ろうとする話も考えていましたよね。ウタが、伸びた塔の中で歌声を反響させて力を増幅させるといったアイデアもありました。

『STAMPEDE』がオールスター映画で、キャラクターの応酬が評価されたという手応えもあったなかで、「でも今回はそれとは違うことをしないといけないよね」という意思もありましたよね。ある種、勇気が必要な判断だったかと思います。

そうですね。お客さんがオールスターやお祭り感を評価してくれたという前例があったわけですが、今回はオリジナルのヒロインをど真ん中に据えての戦いでしたから、既存キャラに頼れない難しさはあったかもしれませんね。途中で、ドフラミンゴを出したい、クロコダイルを出せないか、エネルはどうか、という検討もありましたし、尾田さんからももう少しキャラクターを出してはどうかというご提案もありました。ですが今回はあまり多くのキャラクターを出さず、勇気を持ってウタという新キャラクター、そしてシャンクスに賭けたいという気持ちが強かったです。

そこから今のストーリーにまとまったわけですが、あらためて、「歌映画にするぞ」と決断したところが大きなターニングポイントに思えます。

そうですね。あそこで今までの『ONE PIECE』になかった武器が一個増えた感覚はありましたよね。「ヒロインは本の世界を具現化できる能力者で、本の世界に連れていかれてしまう」というアイデアもあったのですが、モンドールのブクブクの実と似てるよねということで変える必要がありました。そんな時に谷口監督が「(能力やテーマは)歌がいいんじゃないか」と。尾田さんが音楽にこだわりがあるというのはみんな知っていましたし、あの頃はMVでもアニメーションで良いものがたくさん出ていたから、それに負けないような、「全曲いいMV」にしないと台無しになるという懸念もありました。すべてがベスト10に入るようなヒット曲になる必要も絶対的にある。尾田さんから「歌ものをやる覚悟はあるんですか?」と聞かれて、監督が「あります、やりましょう」と言ったのを聞いて、「これは大変だぞ」と思ったのを思い出しますね(笑)でも結果そのギャンブルもすべてうまくハマったということですよね。とても驚いています。

ウタは最初から現在のようなポップス系の歌姫のイメージではなかったですよね。

最初は格調高いオペラ歌手のイメージで、エレジアもオーケストラの世界観で考えていました。しかし親しみやすさを出すために、ギターを抱えたカントリーっぽいイメージ案もありつつ、最終的には現代的な歌い手のイメージに落ち着きました。

劇中で7曲もの楽曲を扱う難しさはあったと思いますが、いかがでしたか?

脚本段階ではそれぞれのシーンで流す曲の歌詞のイメージなどは書いていたのですが、実際にどういう曲になるのか全くわからなかったし、曲の前後のストーリーをどういうふうに歌でつなぎ合わせるかは脚本段階では決められないので、そこは監督と楽曲をつくる方にすべてお任せしなければならず、心苦しさみたいなものは感じました。ストーリーとしては全体像が見えていますが、音楽が入ってきた時に全く違うストーリーに見えてしまう懸念もありました。しかしそのあと、実際に出来上がった曲を聞いた時にストーリーを補完するようなものになっていたので、とても安心しました。

映画を観て、ウタの描かれ方で気づいた点はありましたか?

僕がすごいと思ったのが、最初にルフィとウタがステージ上で再会するシーンで、ルフィに気づいてウタが驚いた時に後ろ髪がぴょんと跳ね上がるんですが、ああいう表現は脚本では書けないところなんです。実写で言うと役者さんが台詞を言う合間に細かい所作を入れてキャラクター性を深めてくれるように、ウタの感情を脚本からくみ取って表情、仕草などで非常に細かく描いてくれたことで、ウタというキャラクターがより魅力的かつ印象的になったと思います。真正面からひとりの人間を描けたと思います。

今回の映画はいつもと違う

『ONE PIECE』になるなと感じた

ウタ以外のキャラクターについても伺いたいのですが、コミカルなベポのフェス衣裳はもともと黒岩さんのアイデアだったかと思うのですが、実際映像を観ていかがでしたか?

「ベポがライブ会場で買ったグッズをたくさん身に着けている」と書いた覚えはあるけれど、グッズが光ったり、光るタイミングなどはまさに演出の巧さで、僕がイメージしていた画より実際はとても面白いものになっていましたよね。

概観するとシリアスなお話に終始してしまいそうな感じもしましたが、ベポはじめコメディシーンが機能して、視聴者の口当たりを良くしているいるように感じました。

それで言うとすごく覚えているのは、ルフィがロー・バルトロメオと港へ向かった時に、いろんな船が擬人化して襲ってくるという案を出したんですが、谷口監督が「サニー号が小さくなったら面白くないですか?」と言い出してまして(笑)。一見突拍子もない意見なんですが、聞いてみると、「物語の進行とは全く別のベクトルで勝手に動いているキャラクターがいると物語が楽しくなる」と。なるほどな、と思いました。要するに監督的にはシリアス展開の中の箸休め・息抜き的な動きをするキャラクターがいると助かるということで、とても画期的だなと。尾田さんとの打ち合わせでも「サニー号を小さくしてもいいですか?」と聞いたら、尾田さんも「それは面白い発想ですね」とおっしゃっていたと記憶しています。

サニーくん誕生の瞬間ですね。

谷口監督のああいったアイデアは、まさにアニメーション監督ならではだなと思いました。実写の監督だったら絶対「船を小さくしてキャラクター化しない?」なんて言わないですよ(笑)。でもサニーくんは要所要所のコミカルシーンでしっかり機能しているんですよね、シーン全体で肩に力が入らないように仕込んでいるから、百戦錬磨の監督とはこのことだと思いました。正直、そういったコミカルな要素がなくてもこの物語は成立しますけれど、ちょっとした“脂身”があるからこそ、物語がより美味しくなるんですよね。

今回の映画は、従来の少年漫画感では描けないような展開や結末などがあって、ウタというキャラクターに対する気持ちのコントロールであったり、ヒロインにも敵にも見えうるだけに、気持ちよくぶん殴って終わりに出来ないなど、物語上の制約が多くあったと思うのですが、その点はいかがでしたか?

難しかったですね。今回は「FILM GOLD」のテゾーロのようにはいかなかった。敵を倒してスカっとするような終わり方でいいのか?と、考えなければいけないことは多かったです。ウタがあれだけ世界を巻き込んで大事件を起こしておきながらも、自分で責任を取り切れないまま助かってしまうのも違うし、“ルフィとシャンクスに助けられるだけの女の子”として終わってしまうのも良くない。ひとりの自立した女性であり、赤髪海賊団の音楽家と名乗っていた以上、自分でケジメをつけられる人間であれ、と思って描きました。ルフィがぶん殴って終われるような話でもなかっただけに、どう戦って決着をつけるのか、というところもみんなでよく話し合いました。

この映画を「ウタが主人公の物語」としてではなく、「ルフィが主人公の物語」として描くのも難しかったと察します。

尾田さんは、ルフィがウタに対して最後の最後まで攻撃しないということをこだわっていて、「ウタのケンカをルフィは買わない」という決め事がありました。でもやはり主役が最後まで戦わないパターンというのは難しいものです。怒りを溜めて溜めて開放するという方法もあるけれど、今回はそれとも違います。「殴れる相手じゃないから殴ってない」わけで。ルフィが終盤どんな感情を持っているのか、という点も含めて描くのは難しく大変でした。結果、ルフィが自分のためにいくのではなく、ウタの思いに応えるためにいく。救けるために殴りにいく、そんなところに収束していったと思います。そういう描き方をとれたところにまた『ONE PIECE』の懐の深さを感じました。尾田さんが昔、「『ONE PIECE』はなにしてもいい、宇宙に行ってもいい」みたいなことをおっしゃっていたのを思い出しました。多少のことがあっても世界は崩れない、そのポテンシャルに感服しますし、25年経ってまだこんな火がつくポイントがあるのが凄いところですね。

黒岩さんの狙いとしては、観客の感情の山場をどこに設定していたんでしょう?

最後に「ウタがルフィへ麦わら帽子を返すシーン」ですね。さらにそのあと、ウタを連行しようとする海軍に向かってシャンクスが「こいつはおれの娘だ。おれたちの大切な家族だ。奪うつもりなら死ぬ気で来い!」と叫ぶシーンは、いいものになるだろうという確信があったのですが、実際に映画を観た時にもグッときました。珍しく声を荒らげたシャンクス、かっこよかったですよね。

あとは、黄猿が「海賊が市民を守るなんておかしな話だ」と言われたのに対し、ベックマンが「自分の娘にこれ以上背負わせたくない」「死人を出すな」と仲間たちに声をかけているところなんかも、個人的には好きなシーンです。不条理というか、何が正義なのか考えさせられました。彼らも色々と悪いこともしてきただろうけど、一人の女の子の思いだけは守ろうとしている感じがいいですね。

前作『STAMPEDE』のオールスターバトル映画からの揺り戻しとして今作は「泣ける」だったり「感動」が必要なお話だったのも、ひとつ挑戦だったと思います。

そうですね。『ONE PIECE』は元から根本的に「感動」が重要な柱になっていますよね。冒険のワクワク感やバトルのカッコよさもあるけれど、「泣ける」という魅力も絶対的にある。一方で実は映画ではあまり「泣ける」を全面に押し出した作品はほとんどなく(チョッパーの映画はありつつも)て。尾田さんが「映画に泣ける話はあまり持ってこないほうがよい」と言われていたと聞いたことがあったくらいです。なので、今回の映画を制作する際に、泣ける話として描いていってもよいか確認したところ、尾田さんからOKをいただきまして、今回の映画はいつもと違う『ONE PIECE』になるなと感じたところでもあります。

脚本が上がった際に、尾田先生が黒岩さんへ「脚本で泣かせるなんて前代未聞」という言葉を贈られていましたよね。

嬉しかったですね。でも尾田さんも原作を描くにあたって、単なる「お涙頂戴モノ」を目的にしているわけではなくて、エンターテインメントをしっかり描いて楽しませたその最後のエッセンスとしてグッとくるものを描いているんだと思います。だから今作も、最初から「泣けます!」と謳うわけでないけれど、ウタの人生や、この事件の顛末を描ききった先で観客の心を動かす物語であるといいな、というところを狙って書いたつもりです。